ArrowLake CPU、Core Ultra 7 265KのMTP別測定をしていきます。

IntelはAlder Lake以降、Processor Base Power(PBP)とMaximum Turbo Power(MTP)という電力関連の表記を公式で記載しているので、TDPではなくMTPと表記します。

Core Ultra 7 265Kは「PBP:125W」「MTP:250W」です。

MTP変更によりどのCPUクロックが一番電力効率がいいのか探ります。

空冷クーラーでの検証です。

PC構成

| CPU | Intel Core Ultra 7 265K |

| Cooler | noctua NH-U12A |

| M/B | ASUS Z890 AYW GAMING WIFI W |

| MEMORY | ARK ARD5-U32G88HB-56B-D |

| 電源 | SUPER FLOWER SF-1000F14HT |

| SSD | Samsung 980 PRO MZ-V8P2T0C/IT |

| OS | Windows11 Pro 23H2 |

| その他 | logicool MK240 GbLAN接続 DP接続4K@60Hz(3840×2160) ワットチェッカー REX-BTWATTCH1 |

UEFI Autoの消費電力・ベンチマーク

アイドル

メモリクロックはDDR5-5600のメモリなので、デフォルトでは5600MHz CL45-45-45-90となっています。

CPUの仕様に合わせてDDR5-6400に変更して検証します。

UEFIでメモリクロックのみ変更すると、それに合わせてJEDEC準拠のCL値に変更されていました。

| UEFI設定 | 消費電力 |

| UEFI default | 26.4W |

| ↑ Erp [Disabled] -> [Enabled] PCIe ASPM Mode [Disabled] -> [Enabled] Global C-state Control [Auto] -> [Enabled] DF Cstats [Auto] -> [Enabled] ※1 | 26.4W |

UEFIの設定値変更では特に変わりませんでした。

続いてWindowsの電源設定を変更します。

| Windows電源設定 | 消費電力 |

| ※1の状態 電源プラン[バランス]デフォルト | 26.4W |

| ↑ワイヤレスアダプターの設定 省電力モード [最大のパフォーマンス] -> [省電力(高)] PCI Express リンク状態の電源管理 [適切な省電力] -> [最大限の省電力] ※2 | 20.6W |

アイドル消費電力の最低値は20W付近となりますが、アイドル状態で放置していると20~25Wあたりをコンスタントに表示され、安定しません。

タイル構成になった影響からか、Core iシリーズでは珍しくなかった10W台ではなく、20Wを超えました。

負荷時

| 計測内容 | 消費電力 | スコア | 最大温度 |

| Cinebench R23 Single | 59.9W | 2292pts | 61℃ |

| Cinebench R23 Multi | 270W | 36055pts | 92℃ |

| Cinebench 2024 Single | 56.8W | 139pts | 61℃ |

| Cinebench 2024 Multi | 263W | 2025pts | 86℃ |

| DQXベンチ 最高品質 1920×1080 ウィンドウ | 71.3W | 18764 | 58℃ |

| FFXIVベンチ 黄金のレガシー 高品質 1920×1080 ウィンドウ デスクトップモード(PC) | 121W | 4027 | 66℃ |

※Cinebench 2024 Single,Multi/R23 Singleは1周計測

Cinebench 2024 SingleはPコア 5.2GHz(HWInfo上ではMax5.5GHzとなっているが、継続してそのクロックは確認できない)/Vcore 1.359V

Cinebench 2024 MultiはPコア 5.2GHz/Eコア 4.6GHz/Vcore 1.447Vでした。

アーキテクチャが変わったとはいえ相変わらずの電気食いです。

ただSingleはスコア、消費電力ともに大人しめでいい感じです。

負荷時(ターボブーストオフ)

ターボブーストオフはCinebench 2024のみ計測しました。

| 計測内容 | 消費電力 | スコア | 最大温度 |

| Cinebench 2024 Single | 46.6W | 102pts | 45℃ |

| Cinebench 2024 Multi | 117W | 1565pts | 54℃ |

Cinebench 2024 2024 SingleはPコア 3.9GHz/Vcore 1.066V

Cinebench 2024 2024 MultiはPコア 3.9GHz/Eコア 3.3GHz/Vcore 1.092Vでした。

全コア負荷について、ターボブーストオンよりスコアは30%とかなり下がりますが、消費電力は半分以下になります。

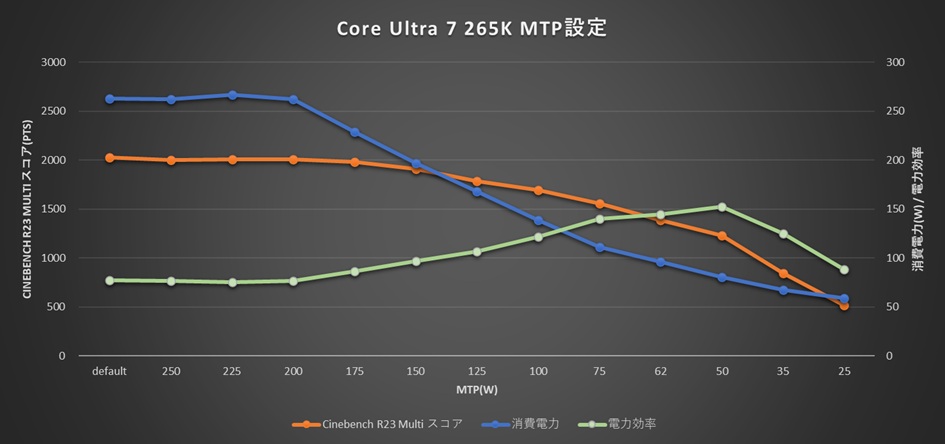

MTP変更

MTPを変更して各数値を計測します。

| MTP設定 | CPU平均 クロック | CPU Vcore 最大値 | CB2024 消費電力 | CB2024 スコア | 最大温度 | 電力効率 x10 |

| default | 4.822GHz | 1.447V | 263W | 2025pts | 86℃ | 77.00 |

| 250W | 4.816GHz | 1.447V | 262W | 2005pts | 86℃ | 76.53 |

| 225W | 4.821GHz | 1.447V | 267W | 2006pts | 86℃ | 75.13 |

| 200W | 4.822GHz | 1.439V | 262W | 2010pts | 86℃ | 76.72 |

| 175W | 4.736GHz | 1.439V | 229W | 1980pts | 82℃ | 86.46 |

| 150W | 4.527GHz | 1.412V | 197W | 1912pts | 75℃ | 97.06 |

| 125W | 4.164GHz | 1.359V | 168W | 1787pts | 68℃ | 106.37 |

| 100W | 3.918GHz | 1.323V | 139W | 1694pts | 62℃ | 121.87 |

| 75W | 3.582GHz | 1.083V | 111W | 1555pts | 56℃ | 140.09 |

| 62W | 3.143GHz | 1.039V | 95.9W | 1387pts | 51℃ | 144.63 |

| 50W | 2.751GHz | 0.977V | 80.7W | 1232pts | 49℃ | 152.66 |

| 35W | 1.822GHz | 0.959V | 67.4W | 843pts | 42℃ | 125.07 |

| 25W | 1.719GHz | 0.950V | 58.8W | 520pts | 41℃ | 88.44 |

Cinebench 2024 1周を実施した結果

CPU Vcore最大値はHWINFO読み

消費電力はCB2024は極端に高い数値が稀に見られる場合はそれを除外した最大値

効率 = (Cinebench 2024 Multiのスコア / Cinebench 2024 Multiの消費電力) x 10 ※表記を見やすくするため10倍にしています

効率はCPU単体ではなく、システム全体の消費電力から割り出しています

効率が良いのはMTP50~75Wあたりです。

MTP200W以上は結果にほぼ変化がありません。

Vcore固定設定

CPU Vcoreを固定してPコアとEコアがエラーがでない最大クロックに設定して計測しました。

が、Pコア4.8GHz / Eコア3.9GHz / Vコア 1.0Vに固定したところしたところ、もっさり感をかなり感じ、Cinebench Multiが556ptsになっていて使い物になりませんでした。

HWINFO上はクロックは設定したものになっています。

この状態ではUEFIの操作でさえもっさりするようになりました。

雑感

Windows 24H2をインストール後、Cinebenchを回したり安定性を軽く見ていましたが、特に問題なしでした。

その翌日にトラブルが多発しました。

・Windowsが起動しない(UEFIのASUSのロゴで止まる)

・UEFIリセットし、起動させるもWindows11の修復が入る

・キーボードの入力方式が変わっている「半角/全角」キーが「’」で入力される

・bitlockerを有効にしていないのに、ディスク管理でSSDのパーティションがbitlockerが有効と表示される

・増設したSSDも同様にbitlockerが有効と表示される(複数台試したけど同じ事象)。

これはArrowLakeというよりWindows 24H2に見られる問題ですが、特に特殊なことをしたわけでもないのでこのような事象が起こるとメインマシンにするのに気が引けます。

ArrowLakeとの因果関係は不明ですが、はっきりとした原因が分からないためリプレイスはできない状況です。

いつかはCore i5のシステムからリプレイスして普段使いの使用感をもっと試したいのですが保留中です。

起動すれば途中でシャットダウンすることはないのですが、不安定すぎたのでWindows11 23H2を入れてみました。

そこでは特に問題は起きていません。

ハードウェアが複雑になればソフトウェア側が対応する必要があります。

Ryzenも2CCDのX3Dではゲームを3Dキャッシュを載せているコアに割り振るために色々と設定が必要になります。

最近のインテルはPコアとEコアの構成になっていますが、現在爆発的にヒットしているRyzen 7 9800X3Dは8コア構成となっています。

PCユーザーが全員エンコードなどのコア数が多い処理が必要なCPUを求めているわけではなく、ゲーム特化の9800X3Dが売れている実情からPコアのみで価格を抑えたCPUを出して欲しかったです。

Windowsが不安定な原因が新アーキテクチャになったためかは不明ですが、普通に使おうとして不安定になるのは致命的です。

AMDを意識して性能面で張り合うために電圧/電力が高めになるのはCore14世代から引き続いて起きています。

14世代よりかはマシにはなりましたが、Core iシリーズの方が良い意味で枯れたシステムなので安定性の面では有利です。

AMDがZenアーキテクチャになった時、IPCこそ低かったものの安価で8コアがコンシューマーのCPUとして買えることが大きなインパクトになりました。

HEDTは別として、長らく4コアしか出さないIntelに対しての牽制としてもいい刺激になり、現在の勢力図が変わるきっかけとなったのも事実です。

AMDはその前のBulldozerアーキテクチャでやらかしているので、そこからの巻き返しも見事でした。

Intelは長らく続いたCoreマイクロアーキテクチャから新しくなり、ハイブリッドアーキテクチャとしてデスクトップCPUのArrowLakeを投入しました。

しかしZenシリーズのようなインパクトある要素はなく、性能も価格もライバルと優位な差もなくおとなしい出だしです。

「Core Ultra 7 265K/265KF」は価格改定があって少し注目されてはいますが、AMDのシェアを奪うほどのものではないと思います。

どんな要素でもいいので、ライバルに対して明確なメリットをユーザーに提示して欲しいです。

コメント